外から見ただけではよくわからない家づくりの工法。しかしその中身は工法によっていろいろな違いがあります。今回は木造軸組み方法の概要をご説明致します。

< 家造りの工法の種類 >

| ■ 木造軸組工法 | 柱という縦の軸と梁などの横軸、筋交いという斜めの軸で支える工法。 |

| ■ 2×4工法(ツーバイフォー) | 床・壁・天井の六面体で支える壁式工法。もともとは北米の工法である。 |

| ■ プレハブ | 工場であらかじめ多くのパーツを生産し現場で組み立てる。 |

| ■ プレハブ(鉄骨系) | 主に軽量鉄骨で骨組みを作ります。 |

| ■ プレハブ(木質系) | 木質パネルで床や壁を構成します。 |

| ■ プレハブ(コンクリート系) | 工場生産のコンクリートパネルで構成します。 |

| ■ プレハブ(ユニット系) | ボックス型フレームでユニットを構成し、現場で組み立て。 |

| ■ その他の工法 | 丸太を用いるログハウス、RC造、鉄骨造などがあります。 |

伝統的な日本の住宅工法で、在来工法ともいわれます。基礎に土台をのせ、柱を立て、梁などの水平材を渡し、筋交いという斜めの材を入れて補強をします。このように骨組みが木材による横軸と縦軸、斜めの軸で構成されるのが特徴です。

木材と木材は先端にホゾやミゾを切って、それらを噛み合わせて接合します。現在では木材の加工は、精密に機械加工されたプレカット材を使用し、高品質が保たれています。また接合部を補強する金物も用いられています。

筋交いの入る壁(耐力壁)を建物の隅部などにバランスよく配置することで、耐震性を確保出来ます。そのほかには構造的な制約が少ない分、設計やデザインの自由度が高く、狭小・変形敷地にも柔軟な対応がしやすい特徴があります。

構造材には、国産のヒノキやスギのほか、輸入材ではベイツカ、ベイヒバなどが用いられています。最近はこれらに集成材が使われているケースが多いです。集成材は太い梁などがつくれるため、それを用いて構造を強化し、柱の少ない大空間を生みだすこともできます。

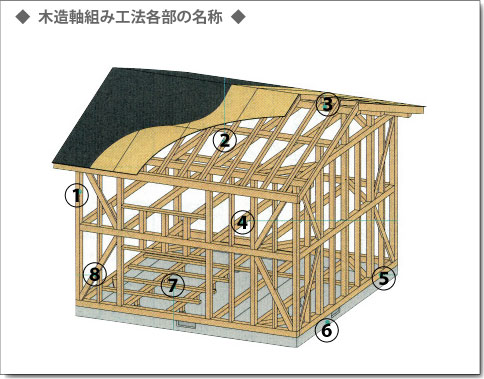

① 通し柱 ・・・ 1,2階を1本で貫き建物の隅を支えます。

② 垂 木 ・・・ 屋根の下地材を受ける部材です。

③ 棟 木 ・・・ 屋根の頂上に水平にわたした部材です。

④ 梁(はり) ・・ 荷重を支え、柱を固定する水平材です。

⑤ 土 台 ・・・ 柱を固定し、基礎と結ぶ水平材です。

⑥ 基 礎 ・・・ 建物の重さを受け止め、地盤に伝えます。

⑦ 根 太 ・・・ 床の地材やフローリングを支える部材です。

⑧ 筋交い ・・・ 柱と柱の間に斜めに入れて、揺れに抵抗します。